人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等数字技术的普及为平台型企业的蓬勃发展提供了技术基础。平台型企业正逐渐取代传统管线型企业成为经济发展的重要力量,比如近五年来全球市值排名前十名的公司中始终有半数以上是平台型企业(Van Alstyne et al.,2016)。《“十四五”数字经济发展规划》进一步肯定了平台型企业在数字经济时代的重要地位。尽管近年来平台型企业在快速发展过程中在监管、治理等方面涌现出诸多问题(江小涓,黄颖轩,2021),但这种经营模式由于能够帮助企业更为充分地利用数字技术整合组织内外部资源,进而有效地应对日趋个性化和动态化的市场需求,一直以来广泛受到企业的青睐。“要么转型成为平台,要么加入某个平台”这一理念得到了创业者或企业家的认可。不少企业在创建之初就直接采用了平台化模式(例如亚马逊、字节跳动等),同时也有大量传统企业颠覆了原有的管线型模式,转型成为平台型企业(例如海尔、三一重工、沈阳机床等)。

随着平台化转型的推进,员工的身份与角色正在发生巨大的变化,不再是传统雇佣模式下的任务执行者和被管理者,而是转变为平台化模式下的创业者或自我领导者,甚至在一些情况下他们与企业之间不再具有法律上的雇佣关系(胡国栋,王晓杰,2019;袁丹瑶等,2019)。这些转变对企业人力资源管理实践提出了新的挑战。首先,传统组织社会化策略广泛运用“入模子”模式,这种模式强调通过特定培训开发手段使员工在思想和行为上实现同质化。然而,为了有效应对数字经济时代日益多样化、动态化的用户需求,企业更加需要具有差异化能力的员工队伍。其次,在员工激励上,无论是遵循绩效导向还是能力导向,其背后的雇佣关系逻辑依然没有转变,难以将员工从听命于企业的“上班族”和“打工人”真正转变为具有较高自主性的“平台主”和“创客”(Baker et al.,2021)。此外,基于职位体系的人力资源管理更加强调职责和职权的正规化,这种逻辑显然缺乏灵活性(Ambituuni et al.,2021),难以让真正听得到“炮火”的人拥有呼唤“炮火”的机会与权力。在学术界,尽管现有战略人力资源管理文献涌现出了多种导向各异的人力资源管理系统(Jiang & Li,2019),但背后所基于的组织员工关系始终没有脱离传统雇佣模式,难以有效帮助人力资源管理者回应来自平台化转型的实践诉求(Boon et al.,2019;Tomprou & Lee,2022)。

实践与理论研究的脱节促使我们对平台化转型过程中的人力资源管理变革进行系统思考和总结。第一,平台化转型对内部管理机制的重塑提出了哪些挑战?本文将在对平台化转型方向进行探讨的基础上,从组织结构、业务流程、管理逻辑等方面对内部管理机制的变革要点及表现进行分析。第二,对于准备或者正在进行平台化转型的传统企业而言,内部管理支持机制的变革如何驱动人力资源管理系统的重塑?根据战略人力资源管理的观点,充分发挥人的价值的前提是在形成行之有效的人力资源管理系统(Jiang & Li,2019)。能力-动机-机会模型(Ability Motivation-Opportunity,AMO)在以往战略人力资源管理研究中被广泛地运用于指导人力资源管理系统的设计。本文将以该模型为框架,对平台化转型中人力资源管理系统应该包括的子系统以及具体人力资源管理实践的设计做出分析。第三,平台化转型中人力资源管理系统的有效性应如何评价?在战略人力资源管理研究中,学者们广泛地基于AMO模型对人力资源管理系统可能产生的影响及机制进行了探讨(Jiang & Li,2019)。Jiang等(2012)基于AMO模型进行的元分析表明,人力资源管理的能力、动机与机会提升导向实践有助于强化组织人力资本和员工工作动机,进而通过降低员工自愿离职、改善经营结果最终传递到企业的财务绩效上,其中组织人力资本和员工工作动机被看作是人力资源管理系统的近端结果。本文将同样以AMO为框架构建平台化人力资源管理有效性模型。为了更清晰地描绘平台化转型中人力资源管理系统的影响机制,本文还将借鉴变革管理文献中组织准备度的思路(Lokuge et al.,2019),基于组织平台化转型准备度这一理念(刘军等,2021),提出平台化人力资源准备度作为该系统的近端结果,并以之为中介机制探讨人力资源管理系统如何提升平台化转型的最终成效。本文旨在对以上三个问题进行解答的基础上,为推动平台化转型提供理论依据与实践启示。

2

平台化转型与内部管理支持机制的变革

平台型组织(Platform-based Organization)最早由Ciborra(2009)提出,这种组织模式有助于打破传统组织的边界,更敏锐地捕捉个性化、动态化的市场需求,并且有效地调动和运用分布广泛的多种资源来满足这些需求。在此过程中,企业不仅需要通过搭建数字平台和调整商业模式实现形式上的平台化转型,而且还应在内部管理支持机制上进行变革,为推动平台化转型提供软性保障。

2.1 平台型组织与传统企业的平台化转型

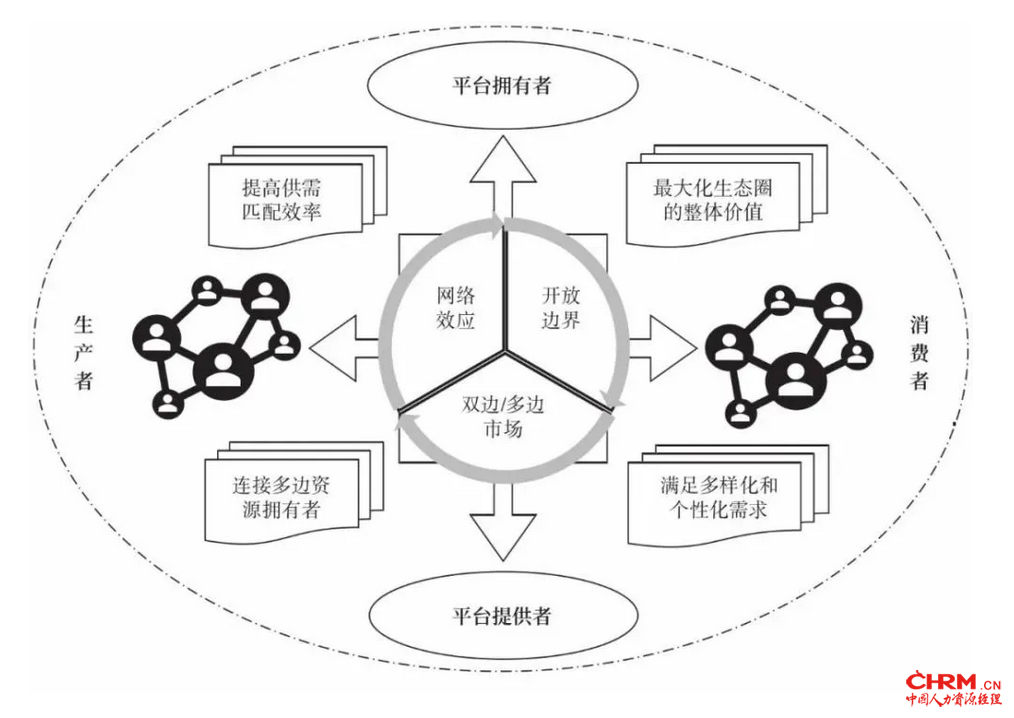

平台型组织具有双边/多边市场、网络效应和开放边界等核心特征和相对优势(如图1所示),为传统企业进行平台化转型提供了变革方向。

图1 平台型组织的核心特征以及相对优势

一是双边/多边市场特征。传统企业通过数字平台的搭建与商业模式的调整,不断提升资源整合与管理能力,向生态圈中多边资源拥有者提供平台,有效地连接多样化资源(王凤彬等,2019;张庆红等,2018),同时构建与平台型组织双边/多边市场特征相匹配的业务流程进而更好地满足个性化、动态化的市场需求,提升资源的配置与使用效率(Van Alstyne et al.,2016)。二是网络效应特征。传统企业在价值链中提升竞争力的基础是供给侧的规模效应,为了实现从规模效应到网络效应的转变,企业不仅需要构建更为有效的商业模式,而且还应在组织结构、业务流程、管理逻辑等方面进行调整,形成与平台化商业模式相匹配的内在支持机制(De Reuver et al.,2018)。三是开放边界特征。在平台型转型中,企业需要不断打开组织边界,缩短业务流程,转变管理逻辑,形成开放的组织生态系统(韩沐野,2017)。

2.2 平台化转型中内部管理机制的变革

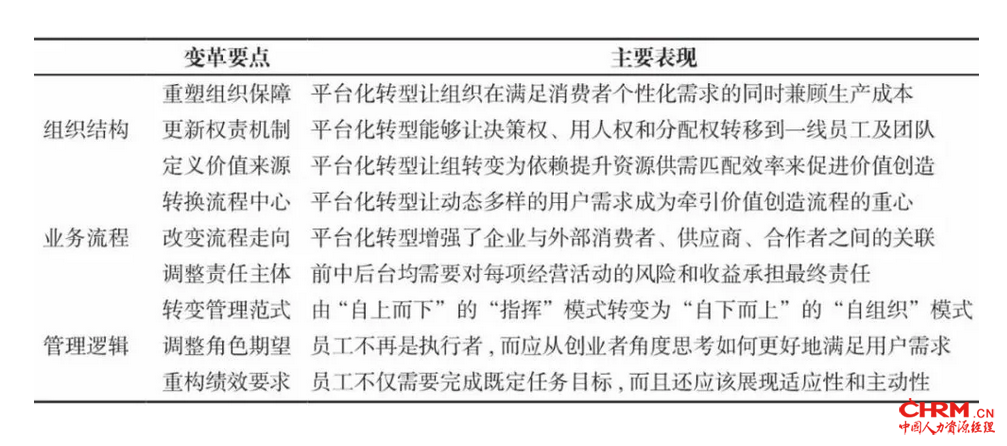

本文将从组织结构、业务流程、管理逻辑三方面对平台化转型中内部管理支持机制的变革要点及主要表现进行梳理(见表1),以期为平台化人力资源管理系统的重塑提供依据。

组织结构的变革主要体现在组织保障、权责机制、价值来源的重新界定上。一是在组织保障上,企业能否抓住网络效应带来的发展机会,取决于是否可以高效地应对消费者需求的个性化、动态化趋势(陈剑,刘运辉,2021)。企业在数字经济时代获得竞争优势的组织保障转变为能否搭建恰当的组织结构,以便运用于以大规模、定制化为特征的智能制造场景,在满足消费者个性化需求的同时兼顾生产成本(张明超等,2018)。二是在权责机制上,平台型结构中组织层级被拉平,“让听得见炮声的人呼唤炮火”成为职权和职责传递的新逻辑,决策权、用人权和分配权从原先处于组织顶端的高管团队转移到直面消费者、贴近市场的一线团队。三是在价值来源上,科层制结构通过提升职能内部的专业化水平从而提高价值创造效率,而平台型结构通过更有效地连接多边资源拥有者,提高资源供需匹配度来提升价值创造效率(王子阳等,2019)。平台化转型中组织结构的变革能够为人力资源管理激励与授权子系统的重塑提供依据。

表1 平台化转型中组织结构、业务流程及管理逻辑的变革

业务流程的变革主要体现流程中心、流程走向、责任主体的根本转变上。一是在流程中心上,平台化模式下用户需求成为牵引整个业务流程的力量,每个用户都可能成为业务流程的中心。例如,在华为的集成产品开发系统中,需求管理成为贯穿业务流程始终的力量,而在海尔的“人单合一”模式下,用户需求则得到了更为直接的体现,成为流程的起点和终点,各个小微(员工或外部创客)拥有决策权、用人权和分配权,有权在用户需求的驱动下自由组建团队,为用户创造价值的同时获得自身价值和企业价值的提升(金姝彤等,2021)。二是在流程走向上,平台型结构运用双边或多边市场思维让业务流程得以简化的同时产生了弯曲,打开了各个环节与外部环境之间交互界面(Kortmann & Piller,2016),这种流程走向的变化带来了强大的连接效应,不仅能够打破不同价值创造环节的隔阂,而且还有助于增强企业与外部消费者、供应商、合作者之间的关联,这为构建以共创共享为特征的生态系统提供了基础,而生态系统的构建又进一步为企业形成新的竞争优势创造了条件(Rohn et al.,2021)。三是在责任主体上,传统业务流程的各个环节尽管都有自己应该拥有的权力和承担的责任,但彼此之间属于“串联式”关系,多数环节只对最终经营结果承担有限责任甚至并不承担任何责任。在平台化模式下,前台取得的业绩或承担的风险会根据特定规则分配到中后台的每项活动之中,实现全员并联的效果(靳璐璐,张培,2019;王凤彬等,2019)。平台化转型中业务流程的变革能够为人力资源管理赋能与授权子系统的重塑提供依据。

管理逻辑的变革主要体现在管理范式、角色期望、绩效要求的重新调整上:一是在管理范式上,应由“自上而下”的“指挥”模式转变为“自下而上”的“自组织”模式。随着企业平台化转型的推进,员工由传统雇佣模式下听命于企业的“上班族”和“打工人”转变为以“平台主”和“创客”为代表的合作伙伴。员工身份的转变能够赋予组织高度的灵活性与开放性以应对日益复杂和充满不确定性的环境及需求(张康之,2020)。二是在角色期望上,平台化模式下的企业不再仅仅关注员工是否履行了职位责任、完成了绩效目标,而是应更多关注员工能否自发地承担起创业者的角色,自主地从创业者的角度思考如何更好地满足用户需求。三是在绩效要求上,传统企业对员工的绩效要求更多来自于岗位职责以及各个层级的目标。然而,在平台化模式下,仅通过履行现有职责和完成既定目标提升任务绩效显然是不够的。Griffin等(2007)提出的工作角色绩效(Work Role Performance)模型为绩效要求的重构提供了思路,除了关注员工能否高效地完成工作任务之外,还应关注他们的适应性和主动性。平台化转型中管理逻辑的变革能够为人力资源管理赋能和激励子系统提供依据。

3

平台化转型驱动人力资源管理系统重塑

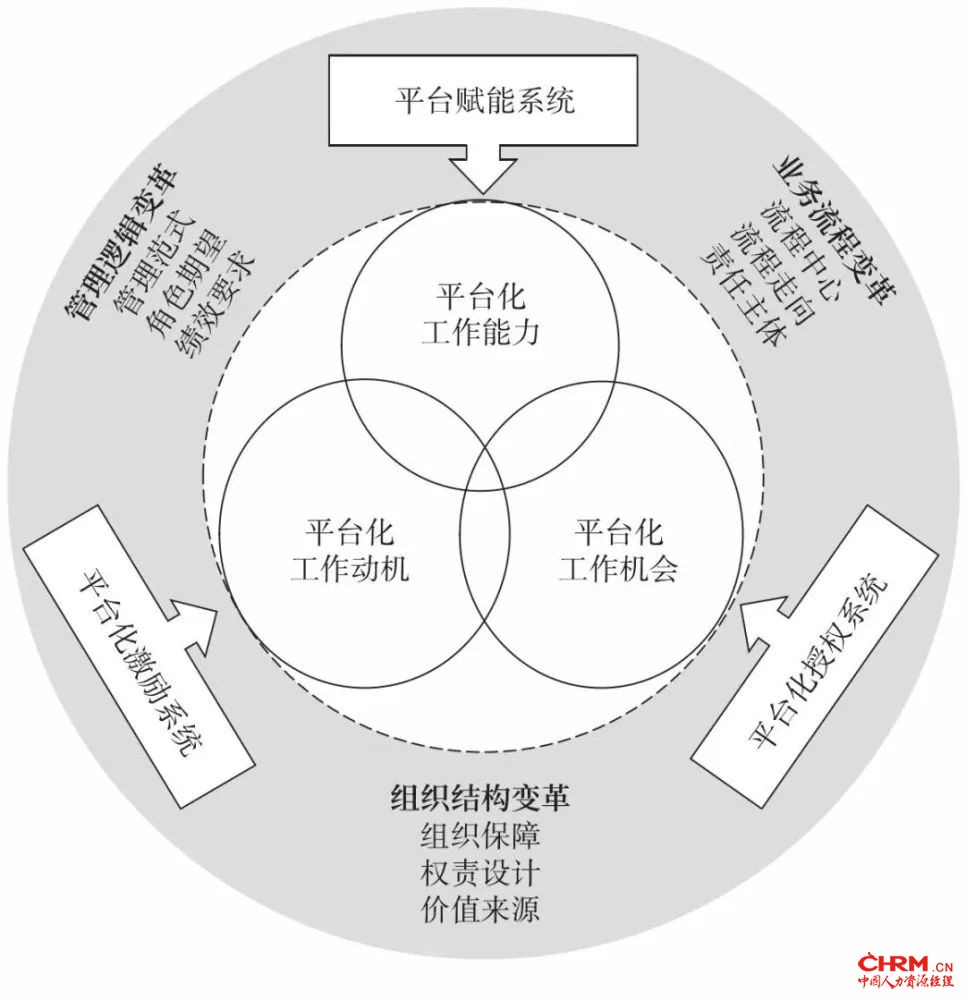

在AMO模型中,人力资源管理实践可以被分为三个不同的子系统或模块:第一个模块为赋能子系统,包括促进员工队伍工作能力提升导向的人力资源管理实践,例如通过招募在能力上符合工作要求的员工,向员工提供培训让他们具备所需的知识或技能;第二个模块为激励子系统,包括促进员工队伍工作动机提升导向的人力资源管理实践,例如实施发展导向的绩效管理,向员工提供有竞争力的薪酬和奖励、清晰的晋升机制和职业发展通道以及保障员工的长期职业安全;第三个模块为授权子系统,包括员工队伍工作机会提升导向的人力资源管理实践,以便赋予员工充分的权力和机会让他们能够利用自身的技能和动机实现组织目标,包括灵活的工作设计、高度的员工参与、广泛的信息共享等(Jiang et al.,2012)。本文将以AMO为框架(Jiang & Li,2019),探讨对于准备或者正在进行平台化转型的企业而言,应如何从赋能子系统、激励子系统和授权子系统三个方面重塑人力资源管理系统(如图2所示),在平台化转型中组织结构、业务流程以及管理逻辑等内在管理支持机制的变革对各个子系统中人力资源管理实践的设计有哪些启示。

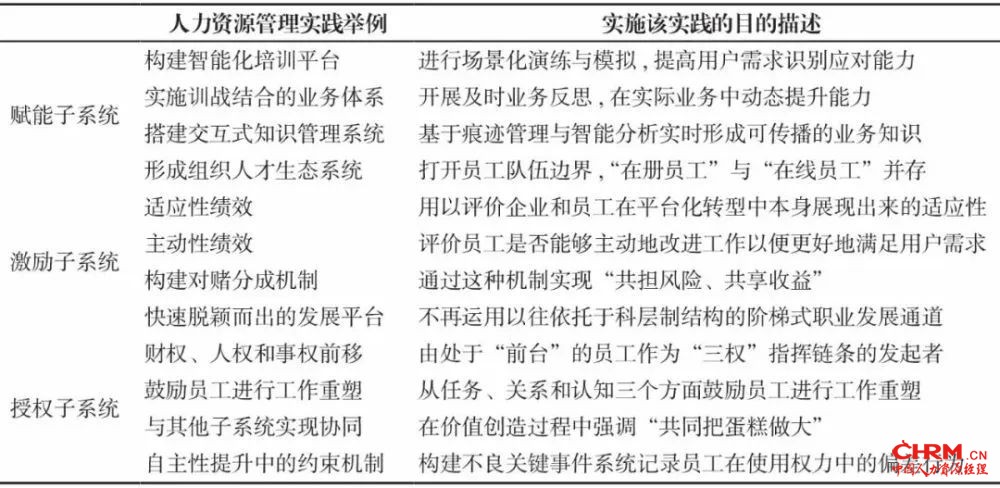

3.1 平台化赋能子系统

在平台化转型中,来自业务流程与管理逻辑两方面的变革对企业平台化赋能子系统的重塑产生了驱动作用。责任主体转变对员工应具备的能力素质提出了新的要求。复杂适应系统理论(Complex Adaptive Systems Theory)认为,个体与环境交互作用的适应力能够促进他们根据行为可能的结果来调整行为规则,以便更好地在环境中生存(Girod & Whittington,2015)。据此,从科层制到平台型的转变中,适应力成为平台团队及员工应具备的首要能力。然而,多数正在进行平台化转型的企业对组织中的“人”,尤其是微观层次团队及员工适应力的关注非常缺乏,更谈不上针对性地采取管理措施来提升平台化适应力,这对平台化转型中员工素质模型的构建提出了新的挑战(刘军等,2021)。

业务流程中心和走向的调整需要员工具备像老板一样的经营思维。平台化转型要求每个价值创造环节都需与市场进行充分对接,从而更有效地获取、整合和利用资源,同时在经营责任上实现全员并联(王凤彬等,2019;靳璐璐,张培,2019)。以研发为例,传统研发是不对市场结果负责的,但并联之后,不是说研发完成设计方案就可以拿到钱,而是必须把它变成产品并换成货币收益才可以拿到钱,所有核心参与者都是共同的合伙人。此外,业务流程方面的转变在整体上对人力资源管理部门和人员的经营能力也提出了新的要求,人力资源管理部门的定位不再是成本中心,不应只关注如何更好地节约成本,而是应转变为利润中心,从经营层面思考如何通过提供人力资源服务让人力资本增值。

在管理逻辑变革方面,平台化转型中员工角色和身份上的转变要求他们能够胜任创业者角色的同时,背后还隐含着对其能够创造出更多价值的期望。此外,组织还会期望员工有能力承担起多种角色,能够在不同的任务团队中进行转换,可以同时完成多种任务,这就要求员工具备较强的微观角色转换能力,同时还应具备角色宽度自我效能(张征,李锦,2019;Beltrán-Martín et al.,2017)。在某个任务团队中,员工可能担任的是协调者的角色,而与此同时在另一个团队中员工可能是技术开发者。在下一个项目中,员工可能需要作为前端顾客接触者。这就要求员工能够在不同的角色之间实现顺畅地切换,并且可以同时承担多个角色。

图2 平台化转型中人力资源管理系统的重塑

据此,平台化赋能子系统的重塑应遵循两个原则:一是实景模拟,提供用户交互模拟的机会。例如,在培训中引入人工智能技术,通过场景化演练与模拟提高员工对用户需求的识别捕捉和动态应对能力(张建民等,2022)。二是训战结合,在实际业务开展过程中促进员工提升资源调动和重组的能力,以及对业务开展情况进行评价反思的能力,并且及时地通过知识管理和交流平台转化为可以传播的业务知识(浦东平等,2018)。

平台化赋能系统还应打破对特定个体员工的依赖。具体而言,一是构建能够嵌入业务平台的实时交互式知识管理系统;二是打开员工队伍的边界,在赋能“在册员工”的同时构建人才生态系统,打造一支具备胜任素质的“在线员工”队伍,随时根据用户需求提供及时响应。当面临突发性员工缺位或者退出时也能够在平台上快速、精准地、有效地找到补位人选。

3.2 平台化激励子系统

在平台化转型中,组织结构与管理逻辑两方面的变革驱动着企业对激励子系统进行重塑。企业平台化转型之后,原先处于职权链条底层的员工与一线团队由于直接贴近市场,因此更加了解动态化、差异化的消费者需求。在这种情况下,决策权、用人权和分配权的重心应从原先处于组织顶端的高管团队转移到一线团队及其员工。在管理逻辑方面,人力资源管理部门和人员需重新审视员工管理范式的底层逻辑,按照“自组织”范式来构建“自下而上”的管理逻辑,将与员工对等合作、互利协同的伙伴关系思维植入人力资源管理实践的设计理念中。例如,华为在员工报酬管理活动中实施了获取分享制,海尔则实施了“人单合一”模式,这两种思路均倾向于将员工视为同企业对等合作、互惠共赢的合作伙伴。

平台化激励子系统重塑的关键在于人力资源部门或人员能否有效地摒弃“管理思维”,形成“经营思维”,充分激活人力资源这一价值创造要素。为实现这一目的,平台化激励系统的设计应从价值评价和价值分配两个环节进行。

在价值评价环节,应从组织整体上构建人力资源效能指标。这不同于传统绩效考核中的关键绩效指标,而是需要基于未来导向,将经营贡献与人力资源要素相关联,计算出在价值创造过程中每个单位的人力资源投入所取得的经营成效,通过将经营压力传递到每个员工,来激发他们在价值创造中的主动性。此外,在员工个体的评价和激励上也需要转变思路,Griffin等(2007)提出的工作角色绩效模型(包括任务绩效、适应绩效和主动绩效三个要素)能够为此提供新思路。其中,任务绩效反映了员工对既有绩效目标或岗位职责的完成情况,在传统绩效评价中得到了广泛应用。相对而言,适应绩效和主动绩效更适用于对不确定性环境中员工绩效进行评价,因此在平台化转型情境下更有应用价值。具体而言,适应绩效能够用以评价员工对平台化转型本身是否具有较高的适应性,适应绩效越高表明员工越有可能根据平台化转型带来的新要求学习新的知识、技能、能力以适应转型之后的工作模式。主动绩效则能够用于评价员工在平台化工作模式下是否能够主动地改进工作流程、工作方法以便更好地满足用户需求,主动绩效越高表明员工越有动力挖掘用户需求并且根据用户需求设计个性化的产品或服务方案。例如Bhappu和Schultze(2018)指出,员工在平台化的工作环境中应该利用并整合自身作为消费者和提供者(生产者)的角色,基于不断变化的情境更好地探索满足动态用户需求的途径,这反映了主动绩效在平台化工作模式下的重要性。

在价值分配环节,以“共担风险、共享收益”为特征的对赌分成机制在平台化企业中得到了广泛应用(裴嘉良等,2021)。这种分成机制是风险创业中对赌机制在员工激励领域的运用(朱欣民,梅裔,2020),不同于传统绩效导向薪酬中所依赖的价值分配逻辑。具体表现为,一是两种模式下员工承担的经营风险不同,绩效导向薪酬制度下员工承担的经营风险较少,而对赌分成机制在让员工有可能得到比工资或奖金更高的收益的同时,还要承担创业失败或业务亏损可能带来的成本或风险;二是二者具有不同的导向,绩效导向薪酬制度中绩效目标或标准是既定的,薪酬发放依据是员工已完成的目标或取得的绩效,而对赌分成机制旨在奖励潜在创业者,聚焦于未来业绩的提升。

平台化激励系统中还应包括提供有利于员工快速脱颖而出的职业发展机会。在传统企业中,员工职业发展更多依托于科层制结构的阶梯式通道,这种发展模式更加强调长期承诺与雇佣,显然并不适用于平台化模式下的员工激励。平台化模式下,以“赛马不相马”为特征的用人理念得到越来越多转型企业的认可与运用,在这种理念的影响下企业不断弱化对人才进行“相马式”评价,更加重视通过“赛马式”实战来锻炼人才,强调“英雄不问出处”。在明确目标和规则的前提下,减少事先选拔与筛选,给予员工充分机会调动资源,甚至大多数时候员工并不必须和企业之间建立正式法律意义上的雇佣关系。这种职业发展模式对于平台型企业中的员工来说也是一个重要的激励途径(唐跃军,左晶晶,2020)。

3.3 平台化授权子系统

组织结构与业务流程的变革能够对平台化授权子系统的重塑提供重要启示。管线型企业组织结构遵循的主要形式是科层制结构。这种结构由于能够很好地满足第二次工业革命之后大生产所需要的组织保障,在当时的企业中得到了广泛运用。这种结构类似于一部设计精密的机器设备,各个职能、各个层级之间具有高度的契合水平,具有精确性、稳定性、纪律性、可靠性等特征,形成了稳定的、有秩序的、分工合作且运作协调的组织协作体系。然而,随着数字技术的发展,消费者与企业之间的距离在不断缩短,市场需求的个性化与动态化趋势在不断加剧,而资源的分布范围又日趋广泛。在平台化转型过程中,权责设计思路和权责主体的转变要求员工具备更高水平的自主性。

“让听得见炮火的人呼唤炮火”成为平台化授权子系统设计所遵循的首要原则,所谓“炮火”就是开展工作所需的“三权”:财权、人权和事权。在平台化工作模式下,处于“前台”的员工作为“三权”指挥链条的发起者,由于直接面向用户需求往往需要具备较高的平台化自主性。为此,平台化授权系统中应该包括鼓励员工进行工作重塑的实践,可以从任务重塑、关系重塑和认知重塑这三个方面开展(Wrzesniewski & Dutton,2001)。需要注意的是,平台化授权系统还应与平台化赋能、激励系统之间形成协同效应,在有效赋能的前提下进行授权,同时以合理的方式平衡“前台”与“后台”之间的利益,有效地真正把他们绑在一起,在价值创造过程中实现“共同把蛋糕做大”。此外,研究表明,员工自主性得以增加的同时也会使得员工实施偏差行为的可能性提高(Arthur,2011)。据此,尽管平台化授权系统的本质是提升员工平台化自主性,但在实施过程中应引入一定的约束机制,例如构建不良关键事件系统记录员工在使用权力过程中的偏差行为。

表2为平台化转型中人力资源管理系统中的实践示例。在赋能子系统中人力资源管理实践的设计上应在强化实践导向的前提下注重数字化智能化技术的应用,同时还应从员工队伍整体层次提升能力,降低对员工个体的依赖;在激励子系统中人力资源管理实践的设计上不仅应重新梳理平台化模式下绩效评价的要素,而且应打造全新的激励机制与职业发展平台;在授权子系统中人力资源管理实践的设计上在鼓励员工自我重塑工作的同时,强化与其他子系统之间的协同,在充分授权的前提下探索针对性的约束机制。

表2 平台化转型中人力资源管理实践示例

4

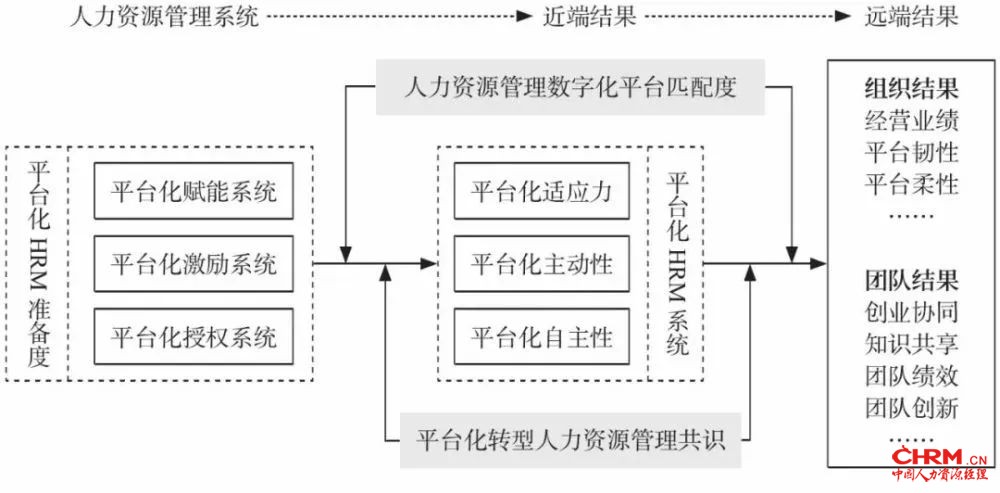

平台化人力资源管理系统的有效性模型

在基于AMO模型的人力资源管理作用机制研究中,人力资源管理系统的有效性可以从近端结果和远端结果两方面来评价。其中,经营或财务绩效通常视作为人力资源管理系统的远端结果,人力资本、员工工作动机、努力程度等被视作是近端结果,学者们认为远端结果的实现离不开近端结果的中介传递(Jiang & Li,2019)。AMO模型同样能够为理解平台化人力资源管理系统的有效性提供一个基本框架。在此基础上,本文还将借鉴组织准备度与平台化转型准备度的相关研究(刘军等,2021;Lokuge et al.,2019),提出平台化人力资源管理准备度作为近端结果,同时以企业组织及平台团队层次结果为远端结果构建模型,来探讨平台化人力资源管理如何通过提升平台化人力资源管理准备度进而在企业组织以及平台团队层次取得长期性的结果,以及这些过程有哪些边界条件(见图3)。

4.1 平台化人力资源管理系统的近端结果

本文以平台化人力资源管理准备度为平台化人力资源管理系统的近端结果。在组织变革文献中,组织准备度反映了组织开展变革的意愿和能力(Lokuge et al.,2019)。在人力资源管理系统重塑过程中,人力资源管理准备度反映了员工队伍从整体上是否具备充足的能力、意愿与机会来接受新的工作模式。同样,平台化人力资源管理准备度可以从员工队伍在平台化工作模式下展现出来的适应力、主动性和自主性三个方面进行评价。

(1)平台化适应力。平台化适应力是支撑员工在平台化转型中展示出较高水平工作能力的重要素质,具有动态性和前瞻性,贯穿于平台化转型的各个环节。复杂适应系统理论认为,适应力是促进主体主动适应环境变化的动力。在平台化模式下,平台化适应力能够促进员工在与用户交互过程中快速地识别用户需求,并且能够有效地利用平台动态调整资源配置模式,并形成相应的任务完成策略。此外,还会促进员工主动地开展业务反思,在适应循环中不断学习和调整,从一线业务中快速地抓取最佳实践,编码为新知识,实现人与业务的共同成长。平台化赋能系统有助于提升员工的平台化适应力,让员工更为灵活地适应平台化工作模式。员工在此过程中展现出来的自我效能是一个可能的内在心理机制。根据社会认知理论(Social Cognitive Theory)的观点,自我效能感不仅能够反映出个体对自身胜任能力的主观评价,而且还有助于激发个体完成特定任务的内在动机(Bandura,1982)。据此,对员工平台化自我效能进行追踪测量是判断平台化赋能系统能否有效提升平台化适应力的重要指征。

图3 平台化人力资源管理系统的有效性模型

(2)平台化主动性。平台化主动性反映了员工在平台化转型中从被领导转变为自我领导的主观意愿程度。员工对自我领导角色的认知和认可能够让他们进一步感知到自己是一个创业者,而非组织内传统的“螺丝钉式”员工。平台化激励系统有助于提升员工的平台化主动性,能够从动机层面激发员工自发地进行角色转变(Bruning & Campion,2018)。在组织平台化转型中,员工既能通过自我和角色发展使得自身能力得到提升,又能同时主动构建新的角色内涵(例如合伙人或者创业者)。在主动性文献中,角色宽度自我效能是员工主动行为重要的预测因素(张征,李锦,2019),在平台化激励系统与员工主动性之间是一个可能的中介机制。此外,企业管理范式转变是平台化激励系统与员工队伍平台化主动性之间关系的一个潜在边界条件。复杂适应系统理论认为,组织中的主体能够主动地、创造性地解决问题,且能够通过学习适应周围的环境,而良好的适应则需要充分发挥组织各主体的主动性(Goldstein et al.,2010)。然而,很多传统企业的平台化转型仅是实现了形式上的平台化,管理范式未能从传统“自上而下的控制”模式转向“自下而上的涌现”模式。在管理范式没有真正改变的情况下,平台化激励系统难以有效地激发员工队伍在平台化转型过程中的主动性。

(3)平台化自主性。平台化自主性反映了员工在平台化转型中做出决策的自由度(王颖等,2019)。在平台化工作模式下,员工每天面对的更多是“用户-员工交互”,而不再是传统的“领导-成员交互”,决策依据也由从“听领导的”转变为“听用户的”。他们可以根据实际工作需要自主地安排任务,而不再是由领导进行自上而下的指派。在复杂系统的自组织理论中,系统内部各个子系统能够自发地由无序走向有序,进而产生协同(胡国栋,王晓杰,2019)。在平台化转型中,企业需要根据自组织理论的逻辑重塑平台化授权系统以赋予员工自主性,从而推动以“自下而上涌现”为特征的管理范式的实现。平台化授权系统有助于提升员工的平台化自主性,然而这个转化过程也具有一定的边界条件。一是管理层对平台化授权模式的认可,换而言之管理者是否真正敢于让员工享有决策权、用人权和分配权,而非仅停留于制度上允许授权但实际又不愿彻底放权的状态,二是员工运用权力的能力和意愿,在能力上员工是否能够有效地运用权力调动资源来满足复杂的用户需求,在意愿上员工是否希望在平台化工作模式下获得权力来对他人施加影响从而实现特定的目标。

4.2 平台化人力资源管理系统的远端结果

平台化转型人力资源管理系统的远端结果主要体现在平台团队和企业组织两个层次。

(1)平台团队层次结果。在平台团队中,平台化人力资源管理系统有助于打造创业氛围,促进成员之间形成内部创业协同。内部创业协同是平台团队应对环境或市场变化的重要手段,能够通过合作行为、信息交换和共同决策规避创业者个体的决策偏差,发现现有流程的不足并提供优化解决方案,提升团队应对环境或市场变化的能力。此外,平台化人力资源管理系统还能够促进成员之间的知识共享,促进成员将自己隐性知识和显性知识与他人沟通以塑造团队独特的知识资源优势,增加洞察力并使目标和任务更为明晰,以更进一步地提升团队应对环境或市场变化的效率。在知识共享过程中,知识不仅在平台团队内部进行简单的交换和扩散,而且还会被不断打破和重组进而创造出新的知识,产生具有创造力和洞察力的观点,同时帮助团队形成一个流动且不断更新的知识库。进一步,平台团队层次的创业协同能够为提升团队创业绩效提供组织保障,而知识共享则能够为提高团队创新绩效提供知识资源(Zhou & Li,2012)。

(2)企业组织层次结果。从长期影响来看,平台团队所取得的成效能够涌现聚合到企业组织层次。平台化人力资源管理系统还能够提高组织韧性和柔性为企业整体的平台化转型提供支撑力量,促进企业在平台化转型背景下将人力资源潜力转化为经营或财务业绩。平台韧性描述了组织平台化转型后在挫折和困境中恢复、成长和发展的能力(Carvalho & Areal,2015),而平台柔性反映了平台能够根据环境变化进行自我调整的能力,是平台面对不确定环境时能够持续成长的重要影响因素(陈春花,2020)。此外,平台化人力资源管理还能够通过提高企业整体的创新创业能力,帮助企业在防范未然的同时开拓新的机会以避免被危机“打倒”,这能够进一步促进平台韧性和柔性的提升。

4.3 平台化人力资源管理系统有效性的边界条件

平台化人力资源管理系统的有效性存在一定的边界条件。一方面,从人力资源管理系统实施的软环境而言,员工对平台化人力资源管理的战略共识是该系统发挥作用的重要保障,这是因为根据战略人力资源管理的观点,员工对于人力资源管理系统的战略共识能够让他们在对组织的优先事项形成一致性的认识与理解(Weller et al.,2020)。在平台化转型中,平台化人力资源管理系统能否发挥预期效果在很大程度上也受到员工在该系统的实施上是否达成共识所影响。如果员工在平台化转型中无法达成共识,甚至还从内心深处对平台化转型产生抵触心理,那么该系统实施的有效性一定会大打折扣。

另一方面,从人力资源管理系统实施的硬环境出发,数字化平台匹配度对平台化人力资源管理系统的有效性也能产生一定的影响。企业平台化转型离不开数字化技术的支持,人力资源管理的数字化转型为平台化人力资源管理系统的实施提供了有利条件。例如,人机协同系统运用于平台化赋能系统,可以通过痕迹管理与智能分析把员工在满足差异化用户需求中的做法提炼为易于分享、扩散的平台化组织知识。然而,当数字化平台匹配度较低,人力资源管理实践无法与数字化技术进行有效融合时,会对员工的工作行为与态度带来潜在的负面影响,部分学者从微观视角探讨了员工在数字化转型过程中的心理感受、行为变化等问题(Jacobides et al.,2018;Sarta et al.,2021),揭示了算法控制、算法依赖、平台体验等人与技术交互层面的因素对员工行为所产生的影响(谢小云等,2021;魏昕等,2021)。例如,美团超脑系统通过AI算法、大数据等数字技术的运用大幅提升了订单配送效率,然而也困住了大量骑手,对其身心健康与安全造成了很大隐患(蔡润芳,2021)。

5

总结与展望

本文在从组织结构、业务流程、管理逻辑三个方面对内部管理支持机制变革进行梳理的基础上,基于AMO模型构建包括赋能、激励和授权三个子系统的平台化人力资源管理系统。本文提出,平台化赋能系统及其实践的重塑与设计受到业务流程和管理逻辑变革的驱动,平台化激励系统及其实践的重塑与设计受到组织结构和管理逻辑变革的驱动,平台化授权系统及其实践的重塑与设计受到组织结构和业务流程变革的驱动。此外,本文还整合AMO模型与组织变革的准备度文献构建平台化人力资源管理系统的有效性模型,并对该系统可能带来的近端结果和远端结果进行了探讨,并且提出人力资源管理战略共识和数字化平台匹配度是影响该系统发挥作用的重要边界条件。

在此基础上,本文认为未来研究可以从以下五个方面进行:第一,探索不同人力资源管理实践如何协同提高平台化人力资源管理准备度。战略人力资源管理研究强调不同实践之间在促进战略目标的实现上具有协同效应(Jiang et al.,2012),但本文尚未对三种实践对促进平台化人力资源管理准备度上的协同效应做出更为细致地分析。未来研究可以探讨某一子系统如何作为保障条件与其他子系统交互作用,对平台化适应力、主动性和自主性产生促进作用。第二,构建多层次模型揭示平台化人力资源管理可能产生的多层次影响。本文仅以员工队伍整体层次的平台化适应力、主动性和自主性作为基础来反映平台化人力资源管理准备度,未来研究应对此做出扩展,以组织、团队、个体多个层次准备度的提升路径为基础构建多层次影响模型(刘军等,2021)。第三,平台化人力资源管理是否具有一定的“阴暗面”也是值得未来研究进一步探讨的话题。随着平台化转型的推进,组织边界在不断打开,“在线员工”的涌入将会对“在册员工”的归属感产生一定的冲击,降低他们对企业的心理所有权(谢雅萍等,2019)。第四,未来研究还应探索平台化人力资源管理多层次影响过程中存在哪些边界条件。例如,员工风险偏好就是一个可能的边界。在平台化转型中,员工需要直接面对的经营压力对他们也许是一把“双刃剑”,对于风险偏好者而言平台化人力资源管理有可能激发他们的“昂扬斗志”,而对于风险规避者而言则有可能让他们面临更大的不确定性,引发心理不安全感,变得更加“畏首畏尾”。第五,未来研究应采取长期跟踪研究,揭示平台化人力资源管理系统如何帮助企业改善经营业绩、提升组织韧性和柔性。

参考文献

[1].蔡润芳.(2021).技术之上的“价值之手”:对算法“物质性”的媒介政治经济学追问——以美团外卖平台“超脑”系统为例.新闻界,(11):32-42.

[2].陈春花.(2020).环境的不确定性与组织柔性化能力.清华管理评论,(4),42-46.

[3].陈剑,刘运辉.(2021).数智化使能运营管理变革:从供应链到供应链生态系统.管理世界,37(11),227-240+14.

[4].韩沐野.(2017).传统科层制组织向平台型组织转型的演进路径研究——以海尔平台化变革为案例.中国人力资源开发,(3),114-120.

[5].胡国栋,王晓杰.(2019).平台型企业的演化逻辑及自组织机制——基于海尔集团的案例研究.中国软科学,(3),143-152.

[6].江小涓,黄颖轩.(2021).数字时代的市场秩序、市场监管与平台治理.经济研究,56(12),20-41.

[7].靳璐璐,张培.(2019).信息化赋能企业生产业务流程持续优化——基于友元办公联盟的案例研究.管理案例研究与评论,12(2),181-191.

[8].金姝彤,王海军,陈劲,束超慧.(2021).模块化数字平台对企业颠覆性创新的作用机制研究——以海尔COSMOPlat为例.研究与发展管理,33(6),18-30.

[9].刘军,崔琦,袁艺玮,高中华,李朋波.(2021).内部准备度视角下的组织平台化转型研究述评.中国人力资源开发,38(10),20-34.

[10].裴嘉良,刘善仕,蒋建武,黄小霞,冯镜铭.(2021).共享经济下新型非典型雇佣策略研究:基于动态能力视角.中国人力资源开发,38(7),109-124.

[11].浦东平,樊重俊,袁光辉.(2018).知识管理视角下平台型企业的管理模式和系统架构研究.中国人力资源开发,35(12),103-111.

[12].唐跃军,左晶晶.(2020).创业企业治理模式——基于动态股权治理平台的研究.南开管理评论,23(6),136-147.

[13].王凤彬,王骁鹏,张驰.(2019).超模块平台组织结构与客制化创业支持——基于海尔向平台组织转型的嵌入式案例研究.管理世界,35(2),121-150+199-200.

[14].王颖,江新会,田思雨.(2019).团队如何自组织和自适应?——团队工作重塑的概念、测量、前因与后果.中国人力资源开发,36(6),62-78.

[15].王子阳,魏炜,朱武祥.(2019).组织激活与基于商业模式创新驱动的管理工具构建——海尔集团董事局主席张瑞敏的管理之道.管理学报,16(12),1739-1750.

[16].魏昕,黄鸣鹏,李欣悦.(2021).算法决策、员工公平感与偏差行为:决策有利性的调节作用.外国经济与管理,43(11),56-69.

[17].谢小云,左玉涵,胡琼晶.(2021).数字化时代的人力资源管理:基于人与技术交互的视角.管理世界,37(1),200-216+13,

[18].谢雅萍,郑陈国,黄丽清.(2019).组织内部协同机制重塑对员工创造力的影响研究.北京化工大学学报(社会科学版),(3),7-14+35.

[19].袁丹瑶,井润田,李丹.(2019).领导身份源自何处?基于个体视角和互动视角的领导身份构建过程.中国人力资源开发,36(10),6-18.

[20].张建民,顾春节,杨红英.(2022).人工智能技术与人力资源管理实践:影响逻辑与模式演变.中国人力资源开发,39(1),17-34.

[21].张康之.(2020).走向合作制组织:组织模式的重构.中国社会科学,(1),47-63+205.

[22].张明超,孙新波,钱雨,李金柱.(2018).供应链双元性视角下数据驱动大规模智能定制实现机理的案例研究.管理学报,15(12),1750-1760.

[23].张庆红,高蕊,林丛丛.(2018).新创企业平台型组织的构建与有效运行机制:基于住宅公园的案例研究.中国人力资源开发,35(9),139-148.

[24].张征,李锦.(2019).员工主动变革行为:前因与后果.中国人力资源开发,36(5),60-75.

[25].朱欣民,梅裔.(2020).风险创业中的对赌机制及其风险识别——基于创业者保护的视角.四川大学学报(哲学社会科学版),(6),185-197.

[26].Ambituuni,A.,Azizsafaei,F., & Keegan,A.(2021).HRM operational models and practices to enable strategic agility in PBOS:Managing paradoxical tensions.Journal of Business Research,133(9);170-182.

[27].Arthur,J.B.(2011).Do HR system clraracteristics affect the frequency of interpersonal deviance in organizations?The role of team autonomy and internal labor market practices.Industnal Relations:A Journal of Economy and Society,50(1),30-56.

[28].Baker,J.J.,Kearney,T.,Laud,G., & Holmlund,M.(2021).Engaging users in the sharing economy:Individual and collective psychological ownership as antecedents to actor engagement.Journal of Service Management,32(4),483-506.

[29].Bandura,A.(1982).Self-efficacy mechanism in human agency.American Psychologist,37(2),122-147.

[30].Beltran-Martin,I.,Bou-Llusar,J.C.,Roca-Puig,V., & Escrig-Tena,A.B.(2017).The relationship between high performance work systems and employee proactive behaviour:Role breadth self-efficacy and flexible role orientation as mediating mechanisms.Human Resource Management Journal,27(3),403-422.

[31].Bhappu,A.D., & Schultze,U.(2018).Implementing an organization-sponsored sharing platform to build employee engagement.MIS Quarterly Executive,17(2),109-121.

[32].Boon,C.,Den Hartog,D.N., & Lepak,D.P.(2019).A systematic review of human resource management systems and their measurement.Journal of Management,45(6),2498-2537.

[33].Bruning,P.F. & Campion,M.A.(2018).A role-resource approach-avoidance model of job crafting:A multimethod integration and extension of job crafting theory.Academy of Management Journal,61(2),499-522.

[34].Carvalho,A., & Areal,N.(2015).Great places to work:Resilience in times of crisis.Human Resource Management,55(3),479-498.

[35].Ciborra,C.U.(2009).The platform organization:Recombining strategies,structures,and surprises.In C.Avgerou,G.F.Lanzara, & L.P.Willcocks(Eds.),Bricolage,Care and Information(pp.134-158).London:Palgrave Macmillan.

[36].De Reuver,M.,Sorensen,C., & Basole,R.C.(2018).The digital platform:A research agenda.Journal of Information Technology,35(2),124-135.

[37].Girod,S.J.G., & Whittington,R.(2015).Change escalation processes and complex adaptive systems:From incremental reconfigurations to discontinuous restructuring.Organization Science,26(5),1520-1535.

[38].Goldstein,J.,Hazy,J.K., & Lichtenstein,B.B.(2010).Applying generative leadership to your organization.In Complexity and the Nexus of Leadership(pp.177-197).New York:Palgrave Macmillan.

[39].Griffin,M.A.,Neal,A., & Parker,S.K.(2007).A new model of work role performance:Positive behavior in uncertain and interdependent contexts.Academy of Management Journal,50(2),327-347.

[40].Jacobides,M.G.,Cennamo,C., & Gawer,A.(2018).Towards a theory of ecosystems.Strategic Management Journal,39(8),2255-2276.

[41].Jiang,K.,Lepak,D.P.,Hu,J., & Baer,J.C.(2012).How does human resource management influence organizational outcomes?A meta-analytic investigation of mediating mechanisms.Academy ofM anagement Journal,55(6),1264-1294.

[42].Jiang.,K., & Li,P.(2019).Models of strategic human resource management.In SAGE Handbook of Human Resource Management(2nd Ed.)(pp.23-40).London,UK:SAGE Publications Ltd.

[43].Kortmann,S., & Piller,F.(2016).Open business models and closed-loop value chains:Redefining the firm-consumerrelationship.California Management Review,55(3),88-108.

[44].Lokuge,S.,Sedera,D.,Grover,V., & Dongming,X.(2019).Organizational readiness for digital innovation:Development and empirical calibration of a construct.Information & Management,55(3),445-461.

[45].Rohn,D.,Bican,P.M.,Brem,A.,Kraus,S., & Clauss,T.(2021).Digital platform-based business models-An exploration of critical success factors.Journal of Engineering and Technology Management,60,101625.

[46].Sarta,A.,Durand,R., & Vergne,J.P.(2021).Organizational adaptation.Journal of Management,47(1),43-75.

[47].Tomprou,M. & Lee,M.K.(2022).Employment relationships in algorithmic management:A psychological contract perspective.Computers in Human Behavior,126,106997.

[48].Van Alstyne,M.W.,Parker,G.G., & Choudary,S.P.(2016).Pipelines,platforms,and the new rules of strategy.Harvard Business Review,94(4),54-60+62.

[49].Weller,I.,Süβ,J.,Evanschitzky,H.,von Wangenheim,F.(2020).Transformational leadership,high-performance work system consensus,and customer satisfaction.Journal of Management,46(8),1469-1497.

[50].Wrzesniewski,A., & Dutton,J.E.(2001).Crafting a job:Revisioning employees as active crafters of their work.Academy of Management Review,26(2),179-201.

[51].Zhou,K.Z., & Li,C.B.(2012).How knowledge affects radical innovation:Knowledge base,market knowledge acquisition,and internal knowledge sharing.Strategic Management Journal,33(9),1090-1102.

高中华

高中华.平台化转型中人力资源管理系统及其有效性:理论构建与分析[J].中国人力资源开发,2022,39(05):69-82.